Seminario sobre Justicia Climática en Montevideo

No todas/os somos igualmente responsables por la crisis climática, hay responsabilidades históricas y actuales. De la misma manera no todas/os somos impactadas/os de igual forma, algunos sectores de la sociedad son golpeados con más fuerza que otros. Y en todos los casos quienes pagan las consecuencias no son quienes la causaron. Por eso necesitamos intercambiar y analizar la crisis climática desde una perspectiva de justicia, y así como la crisis del clima está ligada a otras crisis, como la de la biodiversidad y la de los alimentos, también la justicia debe ser interseccional.

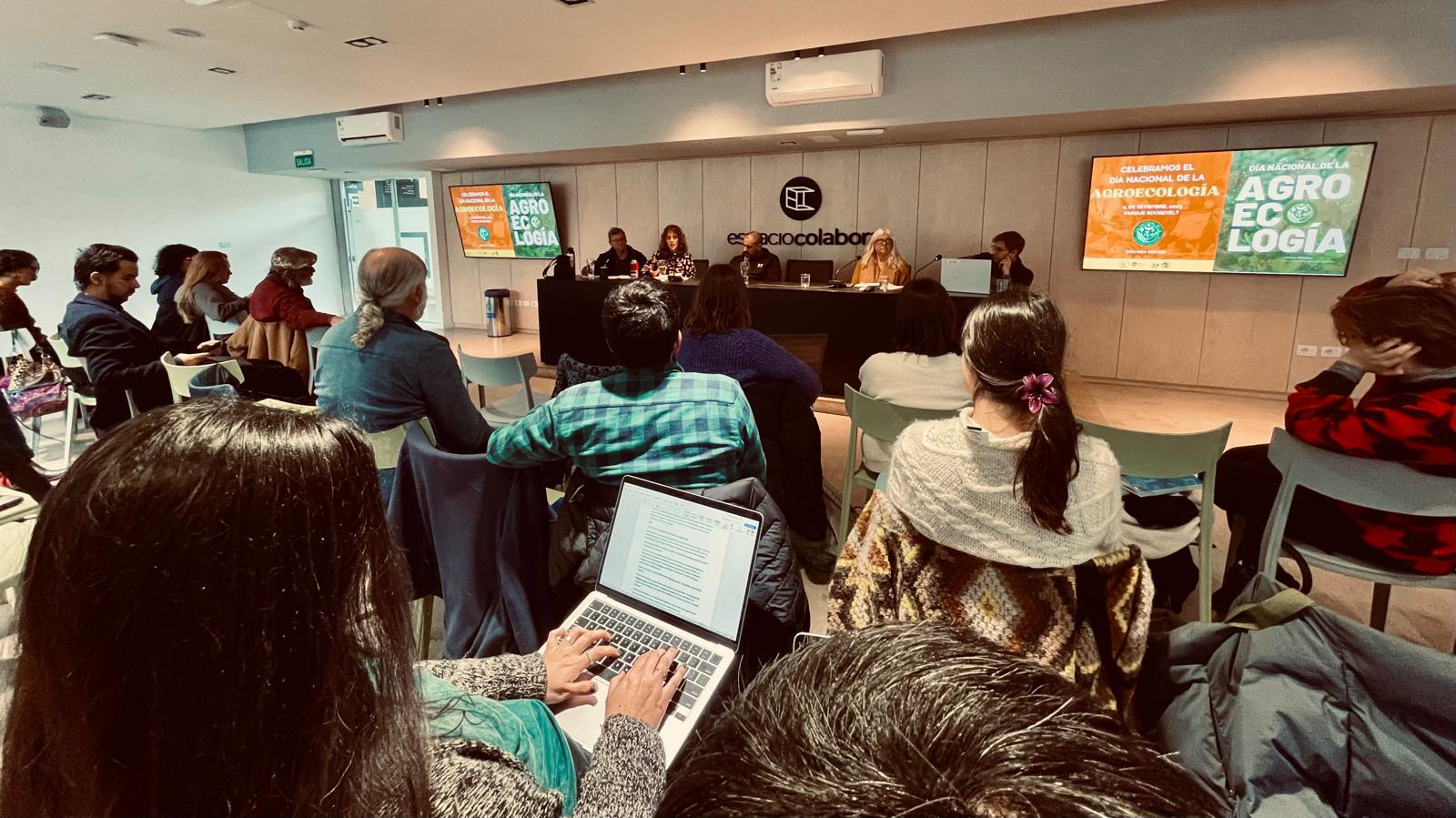

Por eso desde REDES – Amigos de la Tierra, abrimos un diálogo comprometido entre las organizaciones sociales, la institucionalidad ambiental y la academia. Lo llevamos adelante durante la tercera semana de agosto en forma de seminario y compartimos aquí las principales ideas de la jornada, con la intención de aportar a la construcción de soluciones reales para nuestros problemas actuales. El seminario fue transmitido en vivo y aquí se puede ver el video.

Luchar contra los sistemas de opresión, es luchar contra la crisis socio ecológica

El primer panel del seminario tuvo a sus representantes más jóvenes, Constanza Martínez de Friday For Future Uruguay expuso sobre la injusticia histórica norte/sur, “existe una distribución desproporcionada de los riesgos y de los beneficios del uso de recursos. Los países del Sur aportamos los recursos naturales y los del Norte se benefician con las ganancias. Esto perpetúa el colonialismo y la dependencia”. Además, subrayó la importancia de disputar los espacios de toma de decisiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional en las COP del Clima.

Por su parte Julieta Guevara de la Red de Jóvenes por la Justicia Climática puso sobre la mesa el tema de las responsabilidad empresarial mencionando un discurso de Emilio Frugoni del año 1927 donde ya se hablaba de que los derechos humanos en el ámbito laboral no debían ser una cuestión de que las empresas sean benevolentes sino de que el Estado los garantice, “ahí entra la justicia climática, parte de una cuestión de derechos humanos, de la dignidad de las personas”.

La siguiente expositora fue Mariana Achugar, Coordinadora de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar y del Núcleo de Justicia Ambiental del Espacio Interdisciplinario de Udelar. Achugar trajo diferentes preguntas y desarmó algunos supuestos, siempre con la perspectiva de que en el centro de las decisiones debe estar la vida. En el actual sistema, el crecimiento económico aparece como necesario para poder mejorar la calidad de vida, pero ¿a quién beneficia ese crecimiento realmente? Mientras la división entre el centro y la periferia se mantenga, la desigualdad seguirá creciendo, ya que el capital se desarrolla en base a la devaluación del trabajo de las mujeres, de las poblaciones racializadas y de la naturaleza.

Ciro Chonik integrante del Consejo de la Nación Charrúa puso énfasis sobre la construcción de poder popular y la importancia de los movimientos sociales como generadores de cambios estructurales, en su perspectiva “los estados liberales preparan el escenario para los empresarios y manipulan la realidad (…) los movimientos sociales son la vida defendiéndose a sí misma”.

Desafíos de cara a la COP30

Marcelo Fossatti, productor rural e integrante de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y de la Comisión de Biodiversidad de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc – La Vía Campesina) dijo que “la COP está cooptada por corporaciones, pero es un espacio de disputa y necesitamos incidir en ella”.

Esta incidencia para Fossatti no es solo institucional. Por un lado “habitamos los territorios y construimos agroecología, denunciamos las falsas soluciones como los bonos de carbono y asistimos a nuestro verdadero encuentro en Belém que es la Cumbre de los Pueblos”. Y por otro lado, “hay que generar propuestas de gobernanzas, somos los verdaderos actores de cambios, los campesinos, recolectores, pescadores, etc, somos los que enfriamos el planeta. Nuestras propuestas deben ser el centro de las discusiones y ser vinculante”.

Álvaro Coronel de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) mencionó la integración regional como clave para los procesos de lucha y transformación, también resaltó la importancia de que la COP30 sea en territorio latinoamericano y amazónicos, además posicionó a la transición energética justa como una de las respuestas más contundentes a la crisis ambiental.

La última expositora del primer panel fue Karin Nansen de REDES – Amigos de la Tierra y alertó que ante la urgencia y gravedad de la situación debemos tener cuidado de no presentar respuestas desesperadas que puedan traer más vulneraciones , y para esto la clave está en poner en el centro las voces de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, sindicales, feministas, por el derecho a la vivienda, entre tantas, porque son estas comunidades y organizaciones “no sólo las que denuncian y reclaman sino las que construyen propuestas políticas emancipatorias”. Las respuestas tienen que venir de los pueblos, no de las empresas, porque quienes ocasionan las crisis no serán quienes las resuelvan.

Respuestas de la ciencia a la crisis climática

El segundo panel del seminario estuvo a cargo de dos integrantes del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, Udelar. El Dr. Luis López Mársico y el Dr. Ismael Díaz. El primero habló sobre la importancia de los pastizales y el segundo sobre la forestación como falsa solución.

Los pastizales son un ecosistema natural del territorio uruguayo, con gran diversidad de especies, tanto vegetales como animales, que además de ser la base de la producción ganadera, constituyen parte de nuestra identidad cultural. Según el investigador López Mársico los pastizales son estratégicos para el abordaje de la crisis climática y sin embargo asistimos a una pérdida sostenida de los mismos, en el año 2000 ocupaba el 71% del territorio nacional, en el 2018 el 60 % y hoy los pastizales ocupan solamente el 56%.

La pérdida de pastizales se da por sustitución, estas áreas se han visto reemplazada por el avance del agronegocio, específicamente de la forestación. Una posible respuesta es desplegar políticas públicas para evitar su conversión y mitigar los impactos de esta creciente pérdida. “El pastizal no es solo paisaje: es agua limpia, suelo fértil, alimento, clima regulado y biodiversidad. No sólo sustenta a quienes viven y trabajan en él. Conservar a los pastizales no es frenar el desarrollo, es asegurar que ese desarrollo tenga futuro”.

Por su parte Díaz expuso su investigación sobre forestación para desarmar la falsa solución de que los monocultivos forestales son sumideros de carbono. La forestación en Uruguay ha tenido un crecimiento constante desde 1995 al día de hoy. Esto ha traído diferentes consecuencias, una de las más graves quizás es la apropiación desigual del agua, en 2024 el agronegocio usó 63 veces más agua que la que OSE potabilizar para consumo humano, según la huella hídrica calculada por investigadores de la Udelar (Santos, González y Sanguinetti).

El balance o ganancia neta de carbono en terreno forestado es menor que en el pastizal, además la forestación disminuye el rendimiento hidrológico en porcentajes mayores al 50%., degrada los suelos, a largo plazo genera pérdida de productividad y reduce la riqueza y abundancia de especies de aves y mamíferos. Para Díaz “es necesario superar los abordajes reduccionistas para poder considerar los impactos que genera la expansión forestal” y no presentarlo como solución, porque como dice la histórica consigna de organizaciones por la justicia ambiental “los monocultivos no son bosques”.

Propuestas políticas y resistencias

La tercera mesa del seminario se centró en las propuestas y políticas necesarias para la construcción de la Justicia Climática y Ambiental, enfatizando en el origen de estas propuestas: las comunidades, organizaciones y movimientos sociales, que no solo resisten, también construyen.

Emiliano Rodríguez, en representación de la Articulación Nacional por la Agroecología, dijo que “la agroecología ofrece soluciones para disminuir los impactos ambientales, pero también para mitigar y adaptarse al cambio climático y disminuir la dependencia de insumos externos y sintéticos”, y agregó “la agroecología no es sólo cultivar distinto, sino pensar distinto. Es un modo de vida”.

Por su parte, Johnny Saldivia, Secretario General de la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), hizo hincapié en el papel de la sociedad en la discusión sobre qué hacemos con nuestros bienes comunes. “La discusión no es contra del cambio de matriz, debemos poner en cuestionamiento el modelo de negocio (…) hay un exceso de energía generada, este modelo de negocio nos lleva a pagar por energía que no utilizamos, y sin embargo hay un porcentaje de uruguayos que no accede a la energía eléctrica de forma segura”.

Natalia Carrau, de REDES-Amigos de la Tierra, hizo referencia al proceso regional que llevó a cabo la organización junto con Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, la Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas y la Marcha Mundial de las Mujeres Brasil para formular propuestas de políticas públicas para la transición justa y democratización de la energía. Carrau mencionó que este proceso de trabajo identifica no sólo los obstáculos, sino también los principios y lineamientos necesarios para lograr la transición justa y destacó en particular la idea de que la energía es un derecho y un bien común que tiene que ser garantizado como tal y que no puede estar regulado por el mercado.

Nelson Altieri de la organización Mar Libre de Petroleras habló sobre la prospección de hidrocarburos y por qué será un retroceso en el proceso de cambio de la matriz energética del país y su política climática. “No hay nada que demostrar con respecto al petróleo que ya no se sepa. Es una de las industrias más contaminantes”. “El proyecto consiste en bombardear 60.000 km2 de mar territorial con un sonido que llega a los 250 decibeles (…) va a afectar la comunicación de los cetáceos y otros animales”, agregó Altieri.

Diálogo y participación

El seminario concluyó con la participación del Dr. Marcel Achkar, del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de Facultad de Ciencias de la UdelaR, y María Fernanda Souza, Directora de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Achkar hizo referencia a la importancia de la gestión participativa de cuencas hidrográficas y su vinculación con la justicia ambiental. “La degradación de las cuencas hídricas disminuye las posibilidades de acceso social al agua y eso acentúa los riesgos hídricos frente a los cambios climáticos y el cambio ambiental global”.

Achkar destacó también la necesidad de la participación pública en los procesos: “hay un valor en sí mismo en la democracia participativa, que las personas se apropien de sus bienes territoriales. Si no generamos espacio de participación pública damos espacio para las empresas”.

Por último, María Fernanda Souza celebró la posibilidad de diálogo con los movimientos y organizaciones sociales, teniendo en cuenta “la importancia de llegar a mínimos comunes, porque hay objetivos comunes a nivel macro”. Luego compartió un repaso de la arquitectura climática nacional y resaltó la importancia de que la Política Nacional de Cambio Climático tenga como objetivo contribuir al desarrollo sostenible del país con equidad intergeneracional y de derechos humanos. Sobre los espacios de negociación internacional dijo: “los temas que más estamos empujando son la adaptación y la transición justa, con énfasis en que se cierre la brecha de financiamiento”.

Esta serie de actividades organizadas por REDES – Amigos de la Tierra tuvo su siguiente edición el 28 de agosto con un seminario sobre el Derecho al Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales que puede verse en vivo aquí.